この記事は「パソナX-TECH Advent Calendar 2024 」に参加しています。

掲題の連載その2です。今回は「Chat GPTに寸劇を演じてもらう」を紹介します。

- 同連載の過去投稿

- お題「Chat GPTに寸劇を演じてもらう」

- 背景

- ここからが本題

- エピソード記憶とは

- 実際にプロンプトを実行してみましょう

- プロンプトを実行すると

- 【応用】自分が勉強したい内容にストーリーを誘導できる

- まとめ

- 「連載その3」へ続きます

- 【追記】「連載その3」を投稿しました。

同連載の過去投稿

今回の投稿は連載その1の続きです。

お題「Chat GPTに寸劇を演じてもらう」

今回は指定した技術要素についてChatGPTに寸劇を通して解説をしてもらうプロンプトを紹介します。

背景

ChatGPTにおける役割(ロール)の指定とは

- ChatGPTのプロンプトとしてよく知られているものが「深津式プロンプト」です。

- 深津式プロンプトで使われる指示文のひとつに「役割(ロール)の指定」があります。

これはChatGPTに特定の役割を演じさせるよう指示を与えることで特定の視点や専門性を持った回答を得る方法です。- 例:

- 「あなたは今から一流のシェフとして質問に答えてください。」

- 「あなたは心理学者として、子育てに関する相談に答えてください。」

- 例:

- 役割を指定するメリット

- 目的に合った具体的かつ的確な回答が得られる。

- 会話にストーリー性やテーマ性を持たせることができる。

- ユーザーが求める専門的な内容を引き出せる。

シナリオを指定して会話文の生成をお願いしてみた

あるとき、単純な好奇心でこんなプロンプトを実施してみました。

期待以上の応答をしてくれました。

ChatGPTはストーリー性のある文章を作ることに長けていることがわかりますね。

(`・ω・´)

ここからが本題

この「指定した役割に基づいて文章を生成する」機能を活用する方法として思いついたのが、ChatGPTにストーリー仕立ての会話文を作成させ、エピソード記憶を活かして学習効率を高めることです。

エピソード記憶とは

- 「エピソード記憶」とは

- 個人的な体験に基づく記憶

例: 旅行の思い出や友人との出来事

- 個人的な体験に基づく記憶

- 感情の影響

- 感情が記憶を強化

- 強い感情が伴う出来事は記憶に残りやすい

例: 嬉しい・悲しい出来事は鮮明に覚えている

- 感情を活用した記憶法

- エピソード記憶を効率的に活用するためには、感情を意識的に活用することが重要

- 感情を引き出す要素(例:面白い・驚きのある出来事)があると記憶に残りやすい

今回の試みはストーリー性のある文章で感情の動きが伴うことで勉強内容を記憶に定着しやすくなるという効果を狙ったものです。

実際にプロンプトを実行してみましょう

このプロンプトをChatGPTにそのままコピー&ペーストで入力してください。

次のシナリオに従って会話文を使ってください

・登場人物は会社の先輩と後輩のふたり

・ふたりはシステムエンジニアです

・先輩は仕事ができるひとで技術的なことについて豊富な知識と経験をもっています。また、面倒見がよく気さくな性格です

・後輩は駆け出しのエンジニアでありまだ経験不足です

・ふたりの会話は後輩が、テーマとなる技術について理解が不足しており先輩に相談するところから始まります

・先輩は後輩からの質問に対して優しく回答します

・先輩の説明における技術的に重要な部分は太線で強調してください。

・ふたりの会話のあとに地の文章で技術的な説明の要約を提示してください

・会話を開始する前に下記内容について私に質問してください。1つずつ質問してください

-出題内容をテーマを何にするかを質問してください。テキストで指定してください。

-主題内容が単語であり、かつ、類語が存在するなど、求める出題内容に不明点がある場合は質問してください。質問は選択肢にしてください。

プロンプトを実行すると

- 最初に、会話のテーマとして扱う技術内容の指定が求められます。

- テキストでテーマを指定してください。

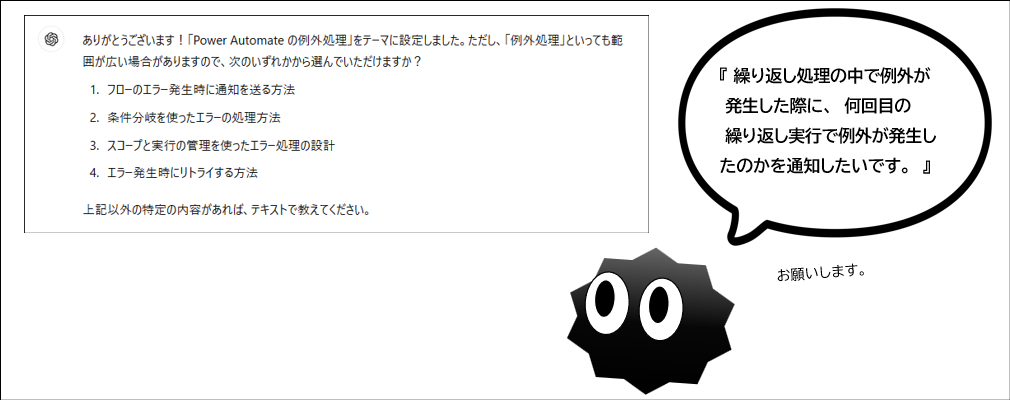

次に、会話テーマの内容について掘り下げた説明が求められます。

勉強したいテーマについて入力してください。

指定したテーマの会話が提示されます。

会話文が終わると最後に要約が提示されます。

これは要約が提示されるようにプロンプト内で指示をしているためです。

【応用】自分が勉強したい内容にストーリーを誘導できる

後輩の発言を入力するとそれに応じて続きの会話を作ってくれます。

この方法で自分が勉強したい内容に会話の内容を誘導することができます

まとめ

今回はChatGPTに寸劇を演じてもらうことで勉強を学習効率を高める方法を紹介しました。登場人物は「先輩と後輩のふたり」としていますが、好みに合わせて登場人物の関係性や口調をアレンジすると、読んでいてストレスの無い自分好みの学習教材をつくることができます。

応用しやすい方法だと思います。「こんな使い方してみたよ!」というフィードバックを頂けると嬉しいです。(o_ _)oペコリ

「連載その3」へ続きます

次回は「Chat GPTと感想戦を行う」という内容を予定しています。

今回は以上です。